Auf dieser Seite stellen wir Ihnen unterschiedliche Begriffe aus dem Bergbau zusammen:

Bergruhe

Die Bergruhe bezeichnet den Zustand eines Bergwerks oder eines bestimmten Abbaugebiets, in dem keine weiteren bergbaulichen Tätigkeiten durchgeführt werden. Dieser Zustand wird vor allem nach dem Ende des Abbaus erreicht oder wenn ein Bergwerk vorübergehend stillgelegt wird. In diesem Zustand ist das Bergwerk ruhend, und es finden keine weiteren Abbau-, Förder- oder Ausbauarbeiten statt.

Im Kohlebergbau spricht man hier von ca. 30 Jahren, im Salzbergbau von bis zu 200 Jahren.

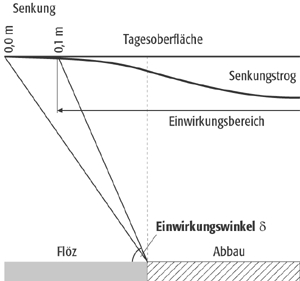

Einwirkungsbereich

Der Einwirkungsbereich bezeichnet die Planungsprognose bei Beginn des Abbaus. Es wird dargestellt, bis zu welcher Grenze Bergschäden zu erwarten sind. Bei Bodensenkungen wird die Grenze am sog. 10 cm-Senkungsrand des Senkungstroges angenommen, der durch den sog. Einwirkungswinkel bestimmt ist. Der Einwirkungswinkel ist in einer Bergverordnung (EinwirkungsBergV) für jedes Bergbaurevier und für jedes Einfallen des Flözes festgelegt. Innerhalb des Einwirkungsbereiches trägt der Bergbau die Beweislast gegen einen vermeintlichen Bergschaden.

Da es sich dabei um einen Blick in die Zukunft handelt, liegt das Problem darin, dass dieser definierte Einwirkungsbereich bisher nur sehr selten gegen geprüft wurde.

Copyright 2001 Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg

Für den Salzbergbau wurde dieser Einwirkungswinkel allseitig auf 65 Gon in der EinwirkungsBergV festgelegt.

Der 65-Gon-Winkel im Zusammenhang mit dem Salzbergbau bezieht sich auf den Neigungswinkel der Salzschichten oder der Schichten, die im Bergbau abgebaut werden. Ein "Gon" ist eine Maßeinheit für Winkel, die im Rahmen des Gonmaßsystems verwendet wird, wobei ein vollständiger Kreis 400 Gon umfasst (im Vergleich zu den üblichen 360 Grad).

Ein 65-Gon-Winkel entspricht also 65% eines vollen Kreises, also ungefähr 146,25 Grad (da 1 Gon = 0,9 Grad entspricht.

Flurabstand

Der Flurabstand ist ein Begriff aus dem Bergbau, der den Abstand zwischen dem Abbauhorizont (also dem Bereich, in dem Rohstoffe gewonnen werden) und der obersten Gesteinsschicht bezeichnet, die noch intakt ist und das Gelände über dem Abbau schützt. Der Flurabstand ist vor allem im Untertagebau von Bedeutung, da er eine wichtige Rolle für die Sicherheit des Bergwerks spielt.

Der Flurabstand sorgt dafür, dass durch den Abbau keine Einstürze oder Setzungen an der Oberfläche entstehen, die die Oberflächenstrukturen gefährden könnten. Ein ausreichend großer Flurabstand stellt sicher, dass das Gestein oberhalb des Abbaubereichs stabil bleibt, was wiederum das Risiko von Bergschäden oder Bodensenkungen verringert.

Grundwasserflurabstand

Der Grundwasserflurabstand bezeichnet den vertikalen Abstand zwischen dem Grundwasserspiegel und dem höchsten Punkt des Abbauhorizonts im Bergbau. Dieser Abstand ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass beim Abbau von Rohstoffen keine negativen Auswirkungen auf das Grundwasser entstehen.

Im Detail bedeutet das:

- Grundwasserspiegel: Der Punkt, an dem das Grundwasser den Erdboden erreicht. Dieser kann je nach geologischer Lage und Witterungsbedingungen schwanken.

- Abbauhorizont: Der Bereich, in dem Rohstoffe unter der Erde abgebaut werden. Bei einem unterirdischen Abbauverfahren ist dies der Punkt, an dem der Abbau stattfindet.

Der Grundwasserflurabstand ist aus mehreren Gründen von Bedeutung:

- Schutz des Grundwassers: Ein ausreichender Abstand zwischen dem Grundwasser und dem Abbaugebiet verhindert, dass beim Abbau Rohstoffe oder schädliche Substanzen ins Grundwasser gelangen, was zu einer Verschmutzung führen könnte.

- Vermeidung von Überschwemmungen: Wenn der Abbau zu nahe am Grundwasserspiegel liegt, könnte es zu Überschwemmungen des Bergwerks kommen, was die Bergwerksstabilität gefährden würde.

- Verhinderung von Veränderungen im Grundwassersystem: Ein zu geringer Abstand könnte den Wasserfluss und die Hydraulik im Grundwassersystem stören, was langfristige Auswirkungen auf die Wasserversorgung haben könnte.

In der Praxis wird der Grundwasserflurabstand durch geologische Untersuchungen und Planungen festgelegt, um sowohl den Sicherheitsaspekt als auch den Umweltschutz zu gewährleisten. Bei der Genehmigung von Bergbauprojekten müssen solche Abstände berücksichtigt werden, um die Gefährdung des Grundwassers zu minimieren.

Grubenbild

Ein Grubenbild ist eine zeichnerische oder grafische Darstellung eines Bergwerks oder einer Grube, die die geologischen, strukturellen und betrieblichen Details des Bergbaugeländes zeigt. Es handelt sich um einen Planskizze oder technischen Plan, der alle wichtigen Informationen über die Anordnung und Verwaltung des Bergwerks enthält.

Typische Merkmale eines Grubenbildes sind:

- Abbaubereiche: Es zeigt, wo der Abbau von Rohstoffen stattfindet, sowohl im Untertagebau als auch im Tagebau.

- Schächte und Stollen: Die Vertiefungen und Tunnel, die in das Bergwerk führen, sind eingezeichnet, ebenso wie die Förderanlagen, die das Material an die Oberfläche transportieren.

- Lagerstätten: Die geologischen Vorkommen der abbaubaren Rohstoffe werden dargestellt, um die Lage der relevanten Mineralvorkommen zu veranschaulichen.

- Wasserführung: Angaben zu den Grundwasserständen und Abwasserwegen, die in Zusammenhang mit dem Bergbau stehen.

- Sicherheitsaspekte: Fluchtwege, Notausgänge und die allgemeine Sicherheitsstruktur des Bergwerks sind oft eingezeichnet.

- Infrastruktur: Einrichtungen wie Maschinenhallen, Lagerplätze und Arbeitsbereiche werden gezeigt.

- Kontrollen und Monitoring: Bereiche, in denen geologische Überwachungen und Messungen durchgeführt werden.

Das Grubenbild ist nicht nur ein praktisches Werkzeug für die Bergbauplanung und den operativen Betrieb, sondern auch für die Genehmigung von Bergbauprojekten wichtig. Behörden und Ingenieure nutzen Grubenbilder, um sicherzustellen, dass der Abbau in Übereinstimmung mit den Sicherheits-, Umwelt- und Rechtsvorschriften erfolgt.

In vielen Fällen ist ein Grubenbild ein rechtlich relevantes Dokument, das die Bergbehörden einsehen müssen, um die ordnungsgemäße Durchführung des Bergbaus zu überwachen.

Markscheide

Eine Markscheide ist im Bergbau eine Grenze oder ein Abgrenzungsbereich, der das Bergwerk von anderen Bergwerken oder Gebieten trennt. Es handelt sich um eine festgelegte Linie, die den Raum markiert, in dem der Abbau stattfindet, und verhindert, dass der Abbau in benachbarte Gebiete eindringt. Dabei handelt es sich um eine geometrische oder geodätische Trennung, die sowohl vertikale als auch horizontale Dimensionen umfasst.

Die Markscheide hat mehrere Funktionen:

- Schutz von Eigentumsrechten: Sie stellt sicher, dass die Rechte an den abgebauten Rohstoffen eindeutig zugewiesen sind, sodass kein Bergwerk in das Gebiet eines anderen Betriebs vordringt. Die Markscheide schützt die rechtlichen Grenzen und verhindert Konflikte über den Abbau von Mineralien.

- Bergbautechnische Sicherheit: Sie dient der Planung des Abbaus und der Organisation des Bergwerks, indem sie klare Grenzen setzt, die für die Sicherheits- und Betriebsabläufe wichtig sind. Eine präzise Festlegung der Markscheide ist notwendig, um den Abbau effizient und sicher zu gestalten.

- Umweltschutz: Durch die Markscheide werden auch Umweltvorschriften eingehalten, da sie zur Begrenzung des Abbaugebiets beiträgt und somit auch den Schutz von Landschaften und Ökosystemen in den angrenzenden Gebieten fördert.

Markscheider

Ein Markscheider ist ein Fachmann im Bergbau, der für die Vermessung und Abgrenzung von Bergbauflächen zuständig ist. Der Markscheider hat die Aufgabe, genaue Pläne und Karten zu erstellen, die den Verlauf und die Grenzen von Abbaugebieten sowie die geologischen Gegebenheiten dokumentieren. Dies umfasst sowohl die Oberflächenvermessung als auch die Untertagevermessung.

Der laut Berggesetz mit öffentlichem Glauben für die Vermessung des Bergwerkes und das Grubenbild und außerdem für die Bergschadenbearbeitung zuständige Dipl.-Ingeneur (Assessor des Markscheidefaches mit Konzession des Oberbergamtes).

Messung mit Geophonen

Die K+S nutzt diese Technik für die Ermittlung von Salzlagerstätten im Untergrund.

Das Prinzip der Seismik ist einfach. Es besteht darin, an der Erdoberfläche künstliche Schallwellen zu erzeugen und deren Echo von den verschiedenen Gesteinsschichten des Untergrundes aufzunehmen.

Die künstlich erzeugten schwachen Signale/Schwingungen breiten sich wellenförmig von der Erdoberfläche in die Tiefe aus und werden von den einzelnen Gesteinsschichten reflektiert. Die reflektierten Echo-Signale werden an der Oberfläche mit Hilfe von netzförmig ausgelegten Geophonen registriert.

Ein Geophon arbeitet ähnlich wie ein hochempfindliches Mikrofon. Es wandelt geringste Erschütterungen des Bodens in elektrische Signale um, die in einem Messwagen aufgezeichnet werden. Die aufwendige Weiterverarbeitung der gewonnenen Daten erfolgt im Rechenzentrum mit Hilfe leistungsstarker Prozessrechneranlagen.

Das Messgebiet wird meistens in Streifen aufgeteilt, die nacheinander vermessen werden. In den Messpunktstreifen werden "Geophongruppen" flächenhaft auf der Erdoberfläche ausgelegt. Senkrecht dazu werden die Sendepunktlinien angeordnet.

Die Interpretation der Ergebnisse liefert ein dreidimensionales Bild des Untergrundes unterhalb der vermessenen Fläche.

Im Normalfall erfolgt die Durchführung der Arbeiten wie folgt:

Ein Messtrupp besteht aus drei bis vier Vibrator- und zwei bis drei Begleitfahrzeugen. Alle 25 bis 50 Meter ist ein Messpunkt. Mehrere Vibratorfahrzeuge fahren zur Erkundung des Untergrundes dicht hintereinander her, bleiben in regelmäßigen Abständen stehen, setzen ihr Fahrzeuggewicht auf eine am Fahrzeugboden installierte Bodenplatte und vibrieren anschließend mit ihrem Eigengewicht. Die so in den Boden gesendeten Signale werden von vorher ausgelegten Geophonen aufgezeichnet. Dabei sind die Schallwellen, die jeweils etwa 10 Sekunden lang erzeugt werden, in etwa so laut wie ein Presslufthammer. Die erzeugten Schwingungen sind vergleichbar mit denen, die Schwerlastverkehr verursacht.

Rahmenbetriebsplan

Ein Rahmenbetriebsplan ist ein wichtiges Dokument im Bergbau, das die allgemeinen Bedingungen und den Ablauf des Abbaus in einem bestimmten Bergwerk oder Abbaugebiet regelt. Er stellt die Grundlage für den Betrieb eines Bergwerks dar und enthält alle wesentlichen Informationen zu den geplanten Tätigkeiten, Sicherheitsvorkehrungen, Umweltauflagen und rechtlichen Anforderungen.

Im Detail umfasst ein Rahmenbetriebsplan:

- Bergbautechnische Planung: Der Plan beschreibt, wie der Abbau von Rohstoffen erfolgen soll. Dies schließt die Auswahl der Abbaumethode (z.B. Untertagebau oder Tagebau), den Verlauf von Stollen oder Schächten, die Fördermethoden und die Nutzung von Maschinen und Anlagen ein.

- Geologische und geotechnische Informationen: Der Plan enthält eine detaillierte Darstellung der geologischen Gegebenheiten des Abbaugebiets, einschließlich der Art und Lage der Rohstoffe sowie der geotechnischen Eigenschaften des Gesteins, um die Stabilität des Bergwerks zu gewährleisten.

- Sicherheitsvorkehrungen: Der Rahmenbetriebsplan legt fest, welche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen sind, um die Gefährdung für die Arbeiter und die Umwelt zu minimieren. Dazu gehören Fluchtwege, Belüftungssysteme, Stützmaßnahmen und Notfallpläne.

- Umweltschutzmaßnahmen: Der Plan beschreibt Maßnahmen, um Umweltauswirkungen zu minimieren, etwa durch den Umgang mit Abfallstoffen, den Schutz von Gewässern oder den Ausgleich von Eingriffen in die Natur. Dies ist besonders wichtig, um die Einhaltung von Umweltvorschriften zu gewährleisten.

- Zeitliche Planung und Abbaufortschritt: Der Rahmenbetriebsplan gibt an, in welchem Zeitraum der Abbau erfolgen soll, welche Etappen geplant sind und wie sich der Abbau auf das Gebiet auswirkt. Er gibt auch an, wie der Fortschritt des Projekts überwacht wird.

- Genehmigungsanforderungen: Der Plan muss alle gesetzlichen Anforderungen und behördlichen Genehmigungen berücksichtigen. Dies kann Genehmigungen für den Abbau, den Umgang mit Abfällen, den Einsatz von Sprengstoffen und viele andere Aspekte umfassen.

Der Rahmenbetriebsplan ist ein übergeordneter Plan, der die allgemeinen Rahmenbedingungen für den gesamten Bergbaubetrieb vorgibt. Er wird in der Regel bei der Bergbehörde eingereicht, die den Plan prüft und genehmigt, bevor der Betrieb aufgenommen werden kann. In vielen Fällen ist er auch ein Ausgangspunkt für die Erstellung von detaillierteren Betriebsplänen, die sich mit spezifischen Aspekten des Abbaus befassen.

Rissbücher

Ein Rissbuch ist ein bergbau-technisches Dokument, das im Bergbau geführt wird, um Messungen, Planänderungen und Veränderungen innerhalb eines Bergwerks zu dokumentieren. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Verzeichnis, in dem alle relevanten geodätischen oder geologischen Daten und Risszeichnungen festgehalten werden, die mit der Vermessung und Planung des Bergwerks zusammenhängen.

Ein Rissbuch kann unter anderem folgende Inhalte umfassen:

- Vermessungsdaten: Die genauen Messwerte und Positionen von Abbaubereichen, Stollen, Schächten und anderen bergbaulichen Anlagen.

- Risszeichnungen: Grafische Darstellungen (Risse), die Veränderungen im Bergwerk dokumentieren, zum Beispiel den Verlauf von Stollen oder Schachtanlagen.

- Planänderungen: Wenn sich der Abbauplan oder die Struktur des Bergwerks ändert, wird dies im Rissbuch vermerkt, um eine vollständige Historie der Arbeiten und deren Anpassungen zu gewährleisten.

- Geologische Beobachtungen: Informationen zu geologischen Veränderungen oder Besonderheiten, die während der Arbeiten festgestellt wurden, wie etwa Felsen, Gesteinsschichten oder Grundwasserverhältnisse.

- Sicherheits- und Betriebsprotokolle: Notizen zu sicherheitsrelevanten Änderungen oder der Installation von neuen Systemen, wie zum Beispiel Lüftungsanlagen oder Stützmaßnahmen.

Das Rissbuch dient somit als wichtiges Planungs- und Kontrollinstrument für Bergbauingenieure, Markscheider und andere Fachkräfte, um den Betrieb des Bergwerks korrekt zu steuern und sicherzustellen, dass alle Arbeiten nach den vorgegebenen Richtlinien und sicherheitsrelevanten Anforderungen durchgeführt werden. Es ist ein offizielles Dokument, das oft auch von den Bergbehörden oder Aufsichtsbehörden eingesehen wird.